今天(8月4日),著名历史学家许倬云在美国匹兹堡逝世,享年95岁。

许倬云

这位生于厦门、长于抗战烽火、成于台湾、最终定居美国的学者,用他坎坷而辉煌的一生,诠释了何为“以天下为己任”的知识分子担当。

今晚,让我们通过三个篇章,回顾许倬云先生非凡的一生,感受他深沉的家国情怀。

“我不能动 我是永远的旁观者”

1930年,许倬云在福建厦门鼓浪屿出生。

命运对这位新生儿并不友好——作为双胞胎中的哥哥,许倬云一出生就患有重度残疾,手脚弯曲。而这个被病痛束缚的身体,日后却孕育出一个视野宏阔的历史思想者。

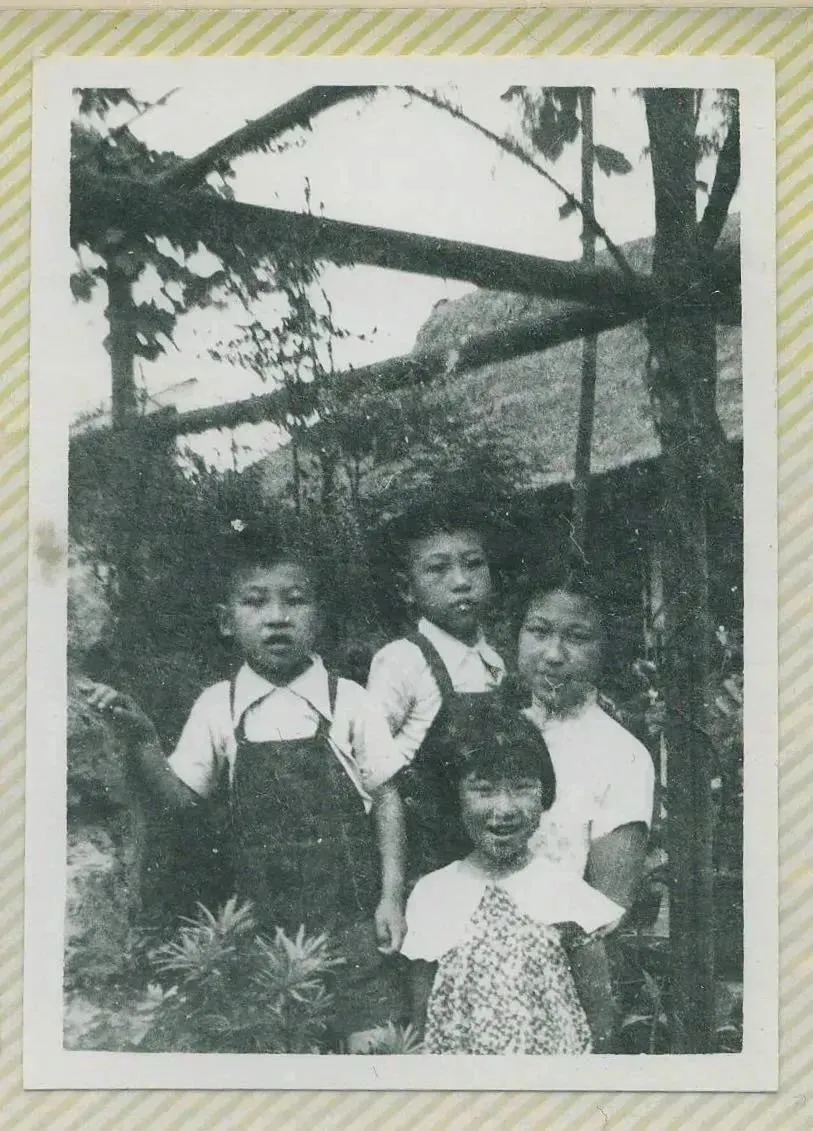

抗战时期,童年许倬云与家人合影

许倬云的童年记忆始于战乱。

1935年,他的父亲许凤藻调任荆沙关监督,全家迁往湖北沙市。抗战全面爆发后,7岁的许倬云在沙市家门口的抱鼓石上,目睹了一队队川军开赴前线。母亲带着女工为士兵烧开水时叹息:“不知道这些人有多少还能够回来”。

许倬云还亲眼看到伤兵被安置在打谷场上,第二天死掉一半人,第三天又死掉一半中的一半人。医生们忙不过来,药物和耗材简陋,伤兵们喝了高粱酒,把酒倒在腿上后就开始被截肢,一时间鬼哭神嚎。这些场景成为刻在他记忆深处的创伤,七十多年后回忆起来仍会流泪。

遭遇日军轰炸后的城市

随着战局恶化,全家人辗转于炮火中,许倬云常常被安置在土墩、石磨或板凳上,成为战乱中国的“旁观者”。

这段经历塑造了他独特的观察视角:“因为我一辈子不能动,不能跟人家一起玩,所以永远做一个旁观者,这跟我一辈子做历史研究有相当大的关系,历史学家也做旁观者。”

饥饿是战争留给许倬云的另一深刻记忆。全家人常常为第二天的食物发愁,哥哥会去餐厅偷刮砧板上的油脂,拌着辣椒面和盐拌饭给他们充饥。

但即使在最黑暗的时刻,许倬云也看到了人性的光辉:他永远记得逃难路上,没有人欺负人,没有人挤着上车挤着上船,都先让老弱妇女先上,自己留在后面。当日军飞机扫射时,很多男人立刻站到前面去,将女人和小孩推到后面,没有任何动员。

这些经历让他确信:“我知道中国不会亡,中国不可能亡。”

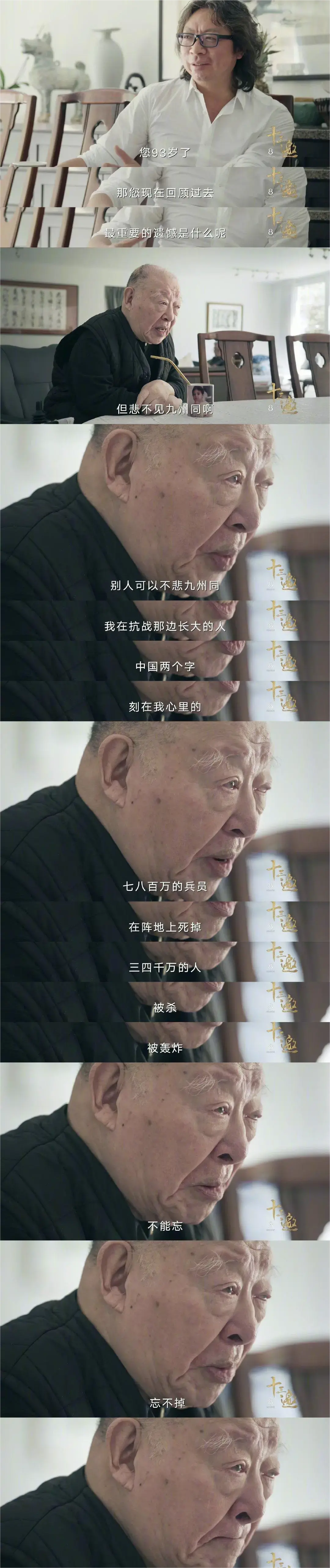

“但悲不见九州同”

“死去元知万事空,但悲不见九州同”,85岁的陆游曾留下这千古绝唱。

八百多年后,93岁的许倬云在面对许知远“一生最重要的遗憾是什么”的提问时,同样以这句诗作答。

他说:“别人可以不悲九州同。我在抗战那边长大的人,‘中国’两个字刻在我心里的,三四千万的人被杀,被轰炸,不能忘,忘不掉。”

这句简短的诗句,凝结了一位历史学家对民族分裂的锥心之痛,对祖国统一的毕生期盼。

许倬云与台湾的羁绊始于1948年底,他随家人迁台,而后考入台湾大学外文系,后因傅斯年建议转入历史系,开启学术生涯。

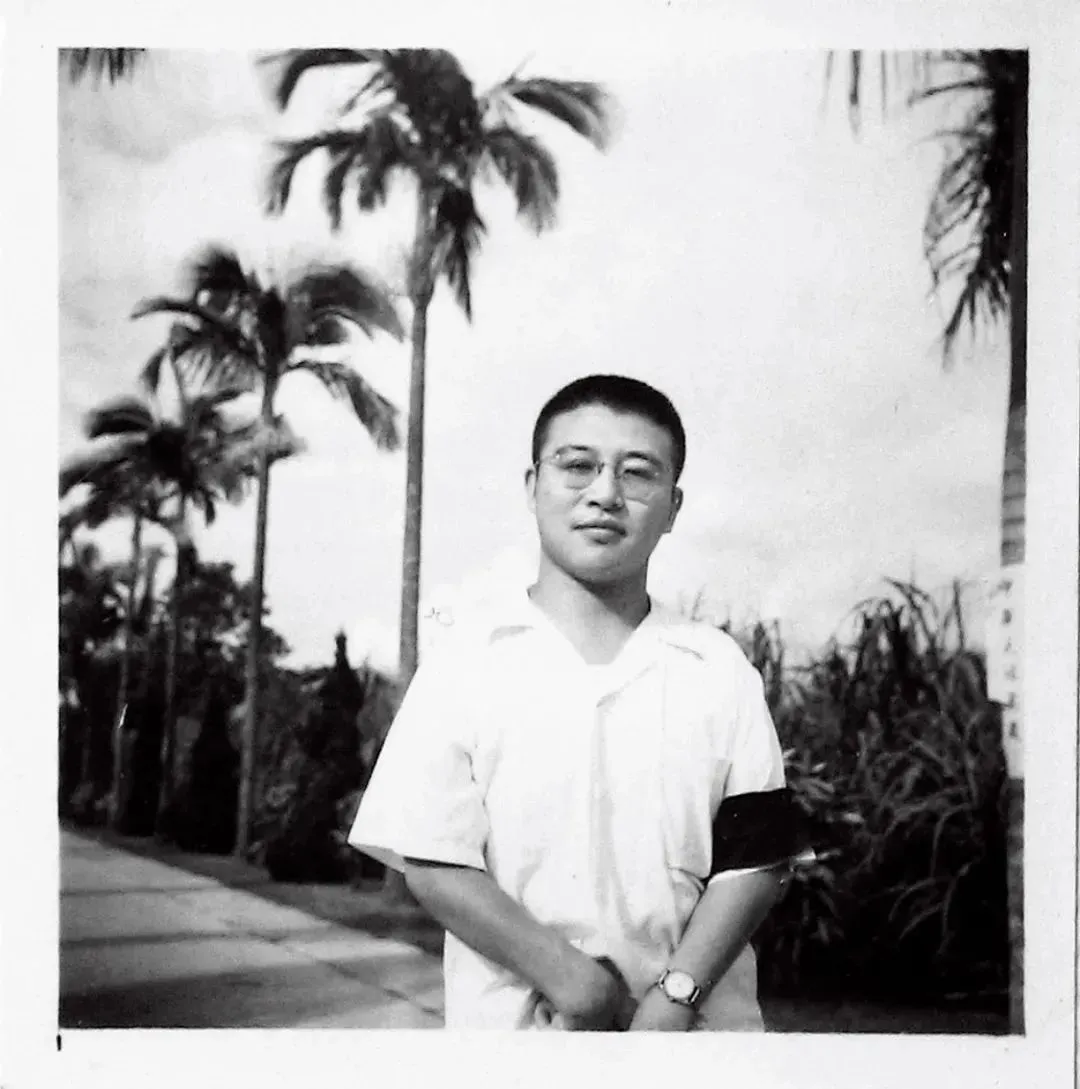

许倬云青年时期在台湾。

1957年,他赴芝加哥大学攻读博士,他还记得离台时的情景:“沿着台湾东海岸,眼看着台湾岛从绿色的山陵,逐渐退向西边水平线,渐行渐远,衬托西天云彩,宛如浮置于太平洋淡灰色海波上的一盘墨绿色盆景。”

在芝加哥大学的许倬云(最右)

1962年,许倬云32岁,博士毕业。他对“三十而立”有自己的理解,“立”不是建功立业,而是“自立,不跟着人走”。他要在“读书以外,做人,处事,关心社会,关心世界,找自己的路”。尽管美国有五份工作找他,他还是回到台湾,接受“中央研究院”史语所和台湾大学的合聘。

他出任台大历史系主任,在多数人首鼠两端、明哲保身时,他公然与官僚系统对抗,也因直言不讳触怒当局者。1970年赴美访问时,他收到师长劝告“先不要回来”,从此成为“迁客”,再未长期回台。

生于大陆、长于台湾的许倬云从未停止过对于两岸和平的关切。他心里一直挂心的痛就是大陆和台湾。

“我要从世界看中国 再从中国看世界”

许倬云在《十三邀》中谈及自己的身体状况:“我的瘫痪是一个问题,骨头和肌肉融合了,神经没法治好,脚也不能动了。”日常生活几乎完全依赖太太照料,仅剩两根手指能活动。

但这位世纪老人从未停止思考与写作,他通过直播、访谈等方式积极与年轻人对话。

关心自身,心系周围的事情,永远不能离开今天的世界。

许倬云的学术生涯始终贯穿着对“大问题”的关注。

在芝加哥大学,他接受了社会学、宗教学和计量统计学的训练,形成了“眼光宏阔”的学风。他主张“从世界看中国,再从中国看世界”,这种全球视野使他的历史研究突破了传统框架。

2008年12月,许倬云以香港中文大学历史系讲座教授的身份出席颁授学位典礼。图/香港中文大学

晚年的许倬云尤其关注青年成长。他深知“青年是国家的未来和希望”,因此不遗余力地通过大众写作和公共演讲传播历史智慧。他的《万古江河》《从历史看管理》等著作,以通俗语言阐述深刻思想。

2019年7月,清华大学向新生发送录取通知书的同时,一并送上《万古江河》,校长寄语新生“从历史文化中汲取力量”。许倬云一生主张“为常民写史”,终于,他的著作进入了“寻常百姓家”。

许倬云对现代社会的批判也发人深省。他提醒:“自由的另外一面是自我约束,是容忍,是与人合作;民主的另外一面是责任,不是仅仅享受国家赋予的权利,而是也要负起相应的责任。”这些话语在今天依然具有强烈的现实意义。

近20年间,许倬云在大陆出版新作约二十余种,自选集、演讲集、旧书新版络绎不绝,成为华语世界最具影响力的史学大家之一。

《许倬云十日谈》

许倬云先生走了,但他留下的思想遗产依然熠熠生辉。这位史学大师用他95年的人生,诠释了什么是知识分子的家国情怀。

今天,当我们缅怀这位史学巨匠时,最好的纪念就是传承他的精神:胸怀天下,心系苍生,在各自岗位上为民族复兴贡献力量。

来源:新福建综合侨号CHINESEHORN 、中国新闻社、最华人、“许倬云说历史”公众号、《十三邀》、《人物》、凤凰卫视、界面新闻等 内容来源:福建日报

|