本帖最后由 卢舍那 于 2024-10-10 00:01 编辑

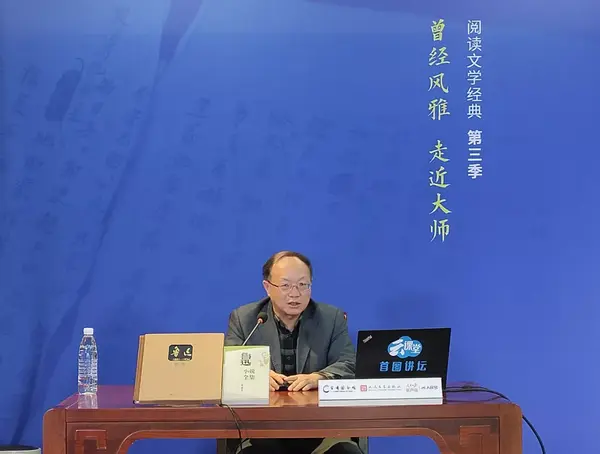

主题:中国现代文学名家名作系列讲座——鲁迅的几种读法

主讲:黄乔生(著名学者,北京鲁迅博物馆常务副馆长)

今天我拟的题目是“鲁迅的几种读法”,其实就是我个人最近几年在阅读鲁迅方面的一些想法、做法,很浅薄,跟大家做一个简短的交流。

中学的鲁迅阅读

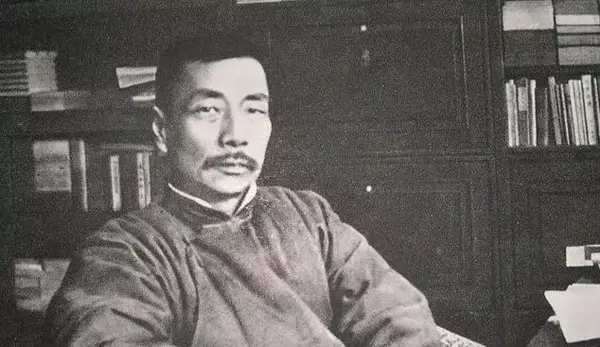

鲁迅的一生当然非常丰富,创作和翻译的成就都非常大,我们研究鲁迅,学习鲁迅,经常感觉到鲁迅学识渊博,他既通中国传统文化,又很熟悉外国的优秀文化,还涉猎美术,他仿佛是一个百科全书式的人物。阅读鲁迅方法很多,每个人都有自己的体验。

在中国,鲁迅很特别,只要你上过中学,每个人都有阅读鲁迅作品的体验,所以说在中国读鲁迅是一种“义务”,因为他在我们义务教育的中学语文的教科书中选录了很多篇,过去选的篇目非常多,大概有十五六篇,现在也还有九、十篇的样子,应该说也不少了。

但是中学生对于鲁迅看法怎么样?这个情况还是比较复杂的,有些人认为鲁迅很好,很有意思,很好玩,《社戏》《从百草园到三味书屋》里面有很生动、很有趣的故事。但是也有的同学感觉到读起来拗口,诘曲聱牙,不是那么顺畅,有些用词跟我们现在的习惯不同,所以有些同学有些反感。再加上我们的教学方法也是多种多样,有的是背诵法,有的是讲解法,有的是各种手段的结合法,有些能够让大家感觉到很好接受,很有趣、生动,但是有些教法让同学们感觉到枯燥乏味,对鲁迅产生不好的印象。不管怎么说,你是喜欢也好,厌烦也好,你都得读鲁迅。

我们应该把中学的鲁迅阅读放在第一位,放在一个出发点的位置,要时刻想到我们全国成千上万的莘莘学子们,他们应该怎样来读鲁迅,这些年我围绕着这件事情也做了一些工作。

另外,在读鲁迅的过程中也不能只是读中学语文课本中的这几篇,我们的老师们,还有推广鲁迅著作的同行想把鲁迅的更多侧面,更丰富的对于生活的描绘,对于历史的观察,对于社会的批判等等这些丰富多彩的侧面反映给大家。现在中学都分文理科,在很早就让大家选择到底学文科还是学理科。一个很重要的事实好多朋友们都了解,鲁迅实际上是一个工科生出身,并不是一开始就要从事文学的,他最初是在军队学校学习,后来又学采矿,之后又学医,最后才是大家知道的弃医从文,成为一个文学家。

鲁迅在1920年代到了中山大学当教授,有一次,广州知用中学请他演讲,题目叫做“读书杂谈”,劝同学们学文科的一定要多看看科学的书,学理工科的也要看看文学的书,不要文理太偏向一方,如果不是文理结合的话很难成为一个现代人。因为他自己深有感触,他小的时候读的是四书五经科举考试的经典,但是他到了南京、东京这些地方,读了这些声光电化一类的,化学、物理、格致这些图书以后,他感觉到对这个世界的了解方法有了变化,这是我们必须有的一种修养。我想中学生读鲁迅的读法应该也是多种多样的。

所以这些年我有时候到地方中学,比如去年我到了鲁迅中学、海南中学这些地方,跟同学们做了一些交流。各位可能都知道,在中国有好多所鲁迅中学,有一些鲁迅中学在当地还是相当知名的学校,教学质量很高,生源也非常好。我就想跟他们探讨一个问题,怎么样把鲁迅作品教活,怎么样让同学们更喜欢鲁迅作品,通过我们中学语文教科书中的十来篇作为引导,更深入的了解鲁迅。

有一篇作品非常有名,《从百草园到三味书屋》,一开头鲁迅就讲他们家后头的百草园丰富多彩,其实大家去实地一看也就是那么回事,不过对小孩来说却是非常有趣的,因为对他们来说,一个很小的园子就是一个大世界。他一开始就写得非常好,他写道斑蝥、油蛉、云雀(叫天子)、皂荚树,这些东西我们上课的时候怎么讲?我跟他们讲,你们能不能把这一篇找个生物老师来一块讲讲。

但是后来又想到一个问题,鲁迅这篇文章在绍兴、浙江这一带大家比较好理解,因为大家都见过这些树。如果到了西北、东北的中学里头,大家还知道这种树和这种植物、昆虫吗?我认为这是对我们教学方法的一种促进,能不能跟生物学老师们一起上课?如果没有实物、没有标本的话,我们至少做一些课件,就像孔夫子教导我们的一样,多识鸟兽草木之名。因为鲁迅小的时候就很认真的阅读了《诗经》的图谱《草木虫鱼书》,因为《诗经》里出现很多植物和动物。现在好像这个方面大家都注意了,因为现在我们看到很多书,像《山海经》之类的图书都有很多图谱,我想这个可以结合起来。

鲁迅年轻时候就做过很多标本,他对植物很关注,所以《从百草园到三味书屋》一开头就写出那么多名目。在鲁迅几百万字的创作中,植物、动物的出现非常多,大家都知道《故乡》里有种很奇怪的动物叫猹,大家都找不着,最近网上突然出现了,说是在浙江省安吉的某个地方发现闰土拿着叉子在瓜田叉的那个东西,但是鲁迅给它起的名字好像不对,一直到现在才弄清楚。我们通过这种读法,让学生了解这个世界。

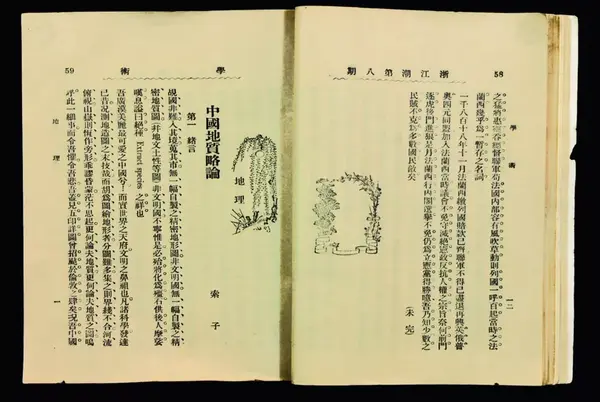

鲁迅在地质方面,他学过矿,所以他对这方面也很熟悉。他通过各种材料调查过整个中国的矿产分布,他还亲自下过煤矿,这对一个文学家来说都是很重要的经验。

▲《中国地质略论》书影

实践与书本的结合是中学的鲁迅作品的读法,作为我们一个很重要的出发点,也将会成为我们的归宿,因为最后我们研究鲁迅、阅读鲁迅、学习鲁迅之后,我们怎样用鲁迅的精神,用他的文学成就和思想的高度来教育我们的下一代,因为一茬茬的中学生都在成长,他们都需要了解某一个重要时代出现的文化巨人,是我们文化转型时代出现的文化巨人。

大学也许上了工科、理科、学医以后不再读鲁迅,读鲁迅作品的学生主要在文学系,学习中国语言文学的同学们大家还是在认真读鲁迅的,大学的文学课里鲁迅占很重要一部分。比如中文系的现代文学,有不少老师跟我讲,他们讲现代文学史以鲁迅为主,要讲至少两三周,有的甚至讲到五六周,也有讲得更多,老师认为现代文学把鲁迅先讲透,后面就贯通了,这也是非常有道理的。我们这些大学中文系的老师们,为什么要认真的、更广泛的、更深入的学习和研究鲁迅呢?因为他们学生中有很多人肩负着一项任务——去教中学生,所以这就衔接上了,中学阅读鲁迅、大学阅读鲁迅它是一条线,如果不学习好和研究好鲁迅,如何向广大的中学生去教好鲁迅呢?我觉得这个教学应该串联起来。

鲁迅阅读的经历

我今天主要是讲我自己在工作中的一些体会,博物馆和纪念馆在做些什么工作?我们在工作中如何丰富大家对鲁迅的认识?我们能够做一点什么样的贡献?我们只是每天把门打开接待大中学生吗?让他们来看,给他们讲解?能不能做得更多,给他们提供更多的认识与阅读鲁迅的方式,这是我们这些年思考的更多的一件事。

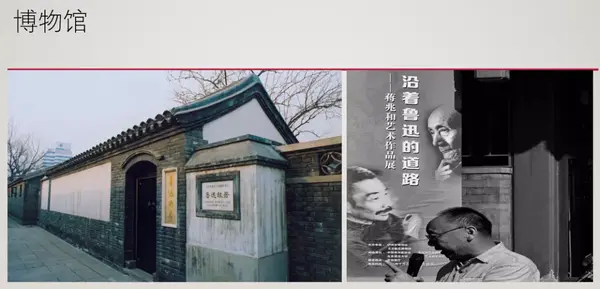

鲁迅的纪念馆、博物馆在全国正规建制的有六所,分别在北京、上海、绍兴、南京、厦门和广州,除了绍兴之外其他几个都是比较大的城市,鲁迅纪念馆本身就是一个很好的文化地标,有他所在的城市里都会引起大家关注的,每天都有很多参观者。我们举办很多展览,有很多观众去看,比如有鲁迅的生平展览,有鲁迅各方面业绩的展览,还有鲁迅的收藏展示,这是我们做的工作。

既然我们建了博物馆和纪念馆,博物馆和纪念馆都藏哪些东西呢?我们展示了一部分,观众朋友们可以从中看到。但是也有很多是观众看不到的,它还在我们的库房里,比如鲁迅的藏书有一万多册完整的保存在博物馆里,观众看不到,我们怎么把这部分推广给读者、观众,这就是一个问题。我们出版它的目录,我们从中挑出一些重要的做一些研究,这也是我们现在在做的。

观众和读者从鲁迅阅读的经历中能够学到什么?鲁迅说他写小说仰仗的是百来篇外国作品,这个究竟是哪百来篇外国作品?我们从他的藏书中找一找,他的阅读范围有多大,契诃夫他读了多少,屠格涅夫他读了多少,夏木漱石他了解程度怎么样?

他写小说不止是仰仗百来篇外国小说,他对中国小说有什么心得体会?他读了哪些中国古代的小说,他在中国小说的研究方面有哪些业绩?他出版了《中国小说史略》这样重要的学术著作,还编辑了《古小说钩沉》辑佚古代小说佚文的书籍,还编辑了《唐宋传奇集》。

从他阅读的经历来看,他对中外小说的研究相当精深,了解非常全面,他受到了国外文学体式的影响,因此能够创作出像《狂人日记》这样精彩的作品。

从藏书方面了解鲁迅受了哪些影响,是我们研究的一个方法、一个切入点。

鲁迅的美术藏品

我们最近也在做鲁迅的美术藏品。这个给人感觉更是令人惊奇,因为鲁迅是一个文学家,他的创作了许多经典文学作品,比如小说《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文诗《野草》,散文《朝花夕拾》等。但是我们能只是阅读这些经典,我们要看看经典的背后还有些什么,也就是要像外国文学家形容的那样,我们要看一看冰山下边的底座到底有多大。那看鲁迅的修养,他的这个冰山的根基是非常庞大的。鲁迅的美术藏品有几千种,中国现代版画将近两千幅,外国的版画也有一千八幅,将近两千幅,鲁迅藏品中像印章、书法作品、绘画作品这类都是很多的。

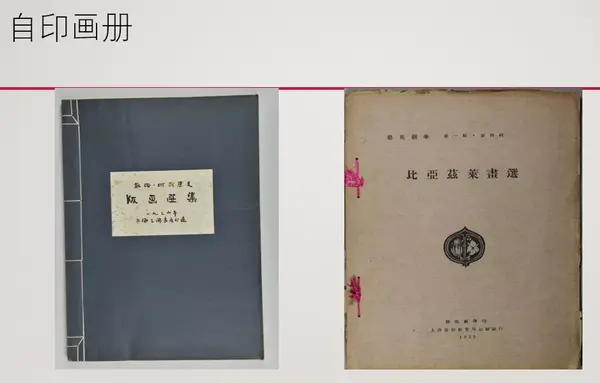

美术与文学的结合是我们这些年比较关注的,比如他自己收藏外国版画以后,自己把它编印,自费出版,当然他有他的目的,他希望中国的美术家们来参考这些外国的著名作品,把这些优秀的技法用在我们自己的美术创作中。鲁迅是一个从事文字工作的,在美术方面有这样高的修养,有这么强烈的爱好,其实对他的文学事业是有极大促进的。

鲁迅到教育部工作以后,协助教育总长蔡元培提倡美育。蔡元培先生把美育提高到“美育代宗教”的位置,就是由于他有感于中国的生活、教育缺少一种美感,很多地方都是一种马马虎虎、粗糙的生活方式、管理方式,没有把比较高的审美能力运用在我们的生活、生产上。鲁迅在教育部工作的时候写了一篇呈文,叫《儗播布美术意见书》,那时候中华民国刚刚建立,国家的文化事业的发展只是草创阶段,所以鲁迅提出要建美术馆、博物馆,要办展览,提倡让国民接触到更好的美术作品,而且要提倡创作,这一点可以说是他贯穿了一生的追求与号召。

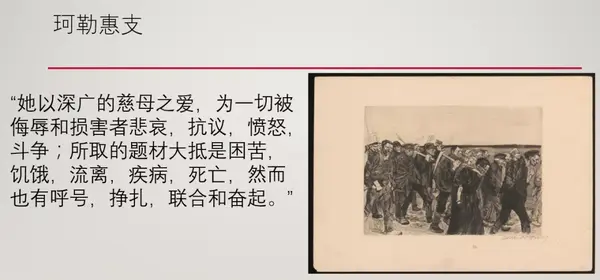

他晚年编译了一些外国的版画作品,他尤其喜欢德国一位女性画家的作品,这位德国画家叫珂勒惠支,他通过自己的学生,也通过有德国背景的史沫特莱,到德国购买珂勒惠支的作品,这在当时来说是很贵的。珂勒惠支收到鲁迅的购买费用后还给史沫特莱写了一封信,让史沫特莱问候鲁迅,希望他的文学工作取得更多的成绩。鲁迅可能跟史沫特莱商量,希望珂勒惠支给我们写一些文章,介绍一下她的创作经历,对中国国内文坛的情况,特别是我们青年人受压抑、迫害的情况表示一些看法。但是珂勒惠支拒绝了,珂勒惠支说我通过自己的绘画,通过我的画笔来表现我的想法,所以文章我就不写了。鲁迅和史沫特莱还商量,希望珂勒惠支为中国创作反映太平天国的版画、美术作品,珂勒惠支在信中说,这个情况我不太了解,我不熟悉你们国家的这段历史,所以也不能允命。

从这里就可以看出鲁迅美术的取向,鲁迅引进国外的美术是有他自己想法的,他要把这些美术作品运用到当时的现实生活中,我们现在在图上看到的这个作品,表现了珂勒惠支对弱者的同情,对劳苦大众的爱和关怀。这幅画还有最重要的一点:大家看到这个画最突出的位置有一个人,他的背上背了一个儿童,这就是珂勒惠支的关注之所在,因为珂勒惠支在一战中失去了一个儿子,她在晚年的一个作品的重要主题就是表现丧子之痛和对牺牲通彻的思考。鲁迅晚年还写了一篇文章叫做《死》,一开头就提到珂勒惠支,她这样反映现实中的苦难正好跟鲁迅在晚年感受到的中国的苦难相同。这就是鲁迅提倡美术的一种取向,从鲁迅与美术的关系中,能够更深刻的理解鲁迅,他看什么、他喜欢什么、他评述了什么,这都是有联系的。鲁迅的美术收藏、美术评论和他的文学融为一体了。

鲁迅的拓片藏品

鲁迅有很多收藏品不光是外国的,主要还是中国的。所有他藏的拓片现在都在博物馆库房里,从他收藏到现在一百年了,过去大家不是多关注这个东西,当然我们博物馆的研究人员在这方面也不是很专业,因为博物馆不可能招纳这么高尖端的人才,所以我们现在把鲁迅藏的六千多张拓片全部出版。我们想出版以后,各个门类的专家来做研究,比如鲁迅藏的砖文,可成一卷。

当然,大家比较熟悉的是鲁迅藏的汉画像,他对汉画像那么关注,他从在北京工作开始收集山东出土的汉画像,收集了很多拓片。当然他不可能把石头弄来,因为当时已经很珍贵了。到了上海以后,他听说河南有一个地方也发现了汉画像,又赶紧寄钱、托人,最后搞来三百多幅拓片,总计起来有七八百幅,我们也把它出版了。我们想从这里读出鲁迅对中国传统文化究竟是做了什么样的思考,除了他表面上说中国的图书都很害人,中国文化有很多问题,我们要强烈的批判它,抛弃它,要从文化的废墟上建设出我们新的文化,这些只是口号,具体的建设路径是什么,从哪着手,从哪些资料上生发?这六千张拓片能给我们提供什么样的启发呢?

现在大家都讲汉唐气魄不得了,那时候中国已经是世界上最发达的国家,最大的都市长安城。什么叫汉唐气象?鲁迅说汉朝绘画气魄宏大,它代表中华民族在那个时代的风尚、气魄与文化素养,是一种很高的境界?这个汉唐气魄好不好琢磨?汉唐究竟发展到什么程度?有时候我们也是流于一种人云亦云,好像挺好,很厉害,究竟好到什么程度?我们举个例子,鲁迅1925年到了长安去讲学,到西北大学。他这次主要讲小说史,但是他有一个想法,本来早就想写一部小说,或者写一部戏,写什么呢?写李隆基跟杨玉环恋爱,借这个机会到现场看一看,究竟这个地方的形势怎么样、地势如何,好有点实感,这等于是一个田野调查。去了以后很失望:唉,不怎么样,天空也是灰蒙蒙的,好像空气也不是唐朝时候的空气了。那是什么时候的空气呢?民国时候的空气。也就是说我们现在好多都是想象,这事究竟怎么样得考古学家说的算,汉朝的长安城大家都说它很伟大、很优美、很干净、很气派、很华丽,他们说的可能都是宫廷吧?老百姓的生活不怎么样吧?老百姓用上卫生间了吗?有厕所吗?是不是还满地大小便呢?所以这个就值得我们深究了,这就是鲁迅的个人体验。

鲁迅也是有学术计划的,我们悠久的历史,不管说老百姓吃了多少苦,一代又一代,但是毕竟我们留下了一些文明,有碑林、有书法,留下很多铭文、碑刻,我们从这些碑刻中能不能看得出来中华民族的精神体现呢?所以鲁迅想做两个学术项目,一个叫中国字体变迁史,从这些拓片上看中国的文字历代也越变越清晰,越变越明白,越变越优美,越变表意性越强,这个变迁的过程值得一做。现在好多人都在说字,中国的字特别奇妙,这是我们文明的一大收获。另外鲁迅还想写一本中国文学史,这是他的本行。

这些都是认识鲁迅的很重要的材料,他一生从三四十岁就开始想这些项目,二十多岁就开始抄书,抄了几十年,积攒了大量的拓片、笔记、手稿,我们统计了一下手稿,27000多张,这还只是现存的,没有存下来的不知道有多少。他一生短暂的五十五六年的生命里,有效工作时间也就是二三十年,创造出这样的业绩是很不简单的。我们把这些资料汇集起来,是我们博物馆、纪念馆对于学术的贡献,希望拿出来以后,大学老师们可以拿来教授他们的学生,他们的学生毕业以后到了中学,又把鲁迅的学术思想、业绩传送给更多的学生,就这么一代一代的传承下去,我觉得这种事业还是有价值的。

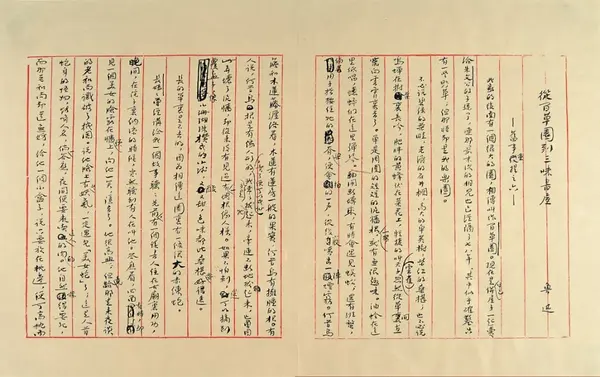

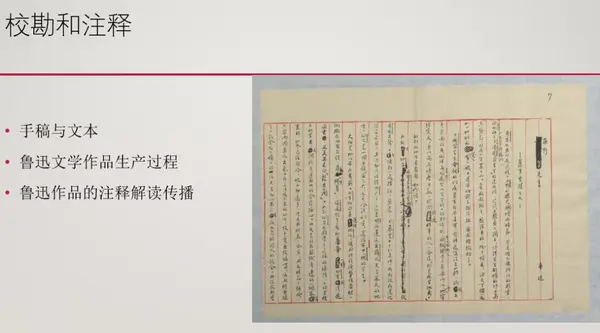

鲁迅的手稿

一九七十年代,毛泽东主席做了一个批示说,应该好好研究鲁迅。这是在一封信上的批示,这封信讲的是怎么样把鲁迅的手稿全部出版,把鲁迅的全集注释好、校订好,也把它出版,这些都是国家级工程。大家接到这个批示以后开始着手出版鲁迅手稿,可是只出了大约百分之六七十就停顿了,因为社会变化,马上改革开放以后主要工作发展经济,就不再搞这样的事情,所以手稿出版中断了。最近这些年我所在的单位又呼吁大家把这件事情再做起来,现在又普查了一下,27000多张手稿,编为60卷,今明两年应该会出版。

研究鲁迅的手稿,把他的手稿和现有印刷出来的他的著作做一个对比,也是很有意义的。我们现在的年轻人基本上手写的越来越少,都是在电脑上写作,像鲁迅这样写作的已经很少了。而且人民文学出版社现在也在规划,要把《鲁迅全集》重新修订注释,因为其中还是发现不少的问题,现在也正在规划这件事,将来这又是一个巨大的工程。

我举一个例子,手稿与后来印刷出来的作品变化的过程。当然鲁迅创作的过程也可以研究。比如《藤野先生》这篇,这是很有名的作品,当鲁迅写下这个题目的时候,原来已经拟了一个题目,后来鲁迅将题目的上半部分涂掉了,就剩下“先生”两个字,在右上角加上“藤野”二字,现在这篇文章的题目就叫《藤野先生》。一位日本学者看了这个手稿以后感觉到好像里头有文章,鲁迅涂掉的是什么字呢?他就来到北京找到我,我们一起到了国家图书馆(因为这个手稿藏在国家图书馆),把这个手稿拿出来,对着强光灯,看看它的背面,发现里头是这样几个字:“吾师藤野先生”,鲁迅觉得“吾师”这两个字不妥,说明他在写作过程中斟酌题目,对于如何称呼他这位学医时候的老师,很费了一番思量,这个对研究很有价值。当然鲁迅的手稿涂改的地方有很多,他如何修改文章的,这个也教给读者、教给中学生,作为一门或者选修课也好,也很有必要,课题就为“文章大师如何修改文章”,这就牵扯到我想讲的另外一个问题,从鲁迅的文体来阅读鲁迅。

鲁迅的文体

鲁迅是一个文体家,这是鲁迅首肯的。好多人评论鲁迅,因为鲁迅成名以后,有很多人写鲁迅批判,也有很多赞美之词,但是鲁迅有一次说有人称我为文体家,他说得对。鲁迅同意他是文体家,为什么?他很讲究文体、文字,这是我们学习鲁迅、阅读鲁迅特别要体会的一点。就像刚才我们举的例子,我怎么称呼我的老师,要不要加“吾师”两个字,最后决定不加,直接就是“藤野先生”,他写他的老朋友范爱农,也是直接写《范爱农》。这也许是他做文章的一个习惯、诀窍,怎么样简练、准确,要少噱头,要少哗众取宠的字句,少用形容词,这些方面都给我们很多启示。

最近我们也看到很多鲁迅文章的选本,大家都在看鲁迅的散文是哪些,鲁迅的小说是哪些,鲁迅的杂文怎么样,鲁迅的书信、鲁迅的诗歌如何?我觉得这些都很重要,要把文章分成类来体察一个人的文章究竟做到什么样的程度,这其实是古代人特别重视的一门文体学。过去我们经常看到桐城派讲选古代的文章往往就是一些分类,十八家文抄什么的,经常通过类别来揣摩文章,什么样的文章应该怎么做。比如你要写封信,这个信应该怎么写,它对文体是有要求的。比如刚才我说他在教育部的时候写过一篇《儗播布美术意见书》,这是一篇呈文,是对于他所在的科、对于他所在的司领导,对上级报告我们这个科对这项工作的意见,这个写法是什么样的口吻。鲁迅如果写一封启示,我到了某个地方,现在要离开了,我要有一个交代,这个东西怎么写。我想在文学教育和语言教育方面,这方面应该特别注意怎么写好各种文体。

对鲁迅文体的分类,大家一分类就知道了,鲁迅是小说家,小说是他的文类里面很重要的一部分。散文也不错,《朝花夕拾》以及其他一些篇章。他又创造了一种新的文体,又像诗,又像散文,那叫散文诗。

而鲁迅还有一项非常重要的文体,就是杂文。杂文里头又分成论辩、序跋、书信。书信是公开发表的书信,叫书,这也是一种文体,有时候我写文章是以给对方写信的方式发表的,这也是鲁迅非常擅长的文体。这些方面,也是阅读鲁迅的一种方式,把它分成类来揣摩。 小说《呐喊》《彷徨》《故事新编》编在一起我们发现,这种类别古代很少出现,这是鲁迅的一个独特的创造,是鲁迅作为新文学家代表的丰碑,在他之前中国的文人没有这种文体,这是文学史上的一个划时代的成就。这样我们揣摩出来,我们的文风真的是变了,中国的文学在鲁迅这个时代有一个新的面貌。

我们举个反面的例子。刚才我们所说的呈文,因为鲁迅做过官,所以还写过一些呈文,但是比较少。我们再举一个例子,碑文。大家都知道古代的文豪们文集里的碑文很多,比如像韩文公文集里面有好几卷都是碑文,因为他是当时的大文豪,很多人家里的老先生去世了,请韩老给写一篇墓志,写一篇碑文,而且给他的钱很多,一个碑文给好多两银子,他写了很多这样的文章。到了鲁迅这一代少了,不大这么搞了,社会变了,社会的结构也变了,人与人之间的关系没有吹吹拍拍的。你想写碑文、墓志一般都是往好处说,其实就是悼词,把他的生平罗列一番,最后再把他吹嘘一番,这个人很伟大,建立了什么功勋,永载史册,用了很多花哨的语句,这些东西在鲁迅的文章中很少,就写过几个,一个是给日本内山书店的一个店员写过几句碑文,一个是给他在北京的朋友韦素园写过一个碑文,另外就是给他的好朋友曹靖华。曹靖华的父亲在洛阳一个县的山沟里教书几十年,学生们觉得这个人很伟大,很平凡又很伟大的一个老师,我们给他立一个碑吧,叫做教泽碑文。鲁迅应约写了这个碑文,其实这种碑文也没多大意思,也是泛泛地说几句好话,说他一生坚守在山沟里,勤勤恳恳教育英才,无非就是这么几句话。这就说明社会变了。而鲁迅最好的纪念逝去者的文章,相当于古代的碑文,就在《记念刘和珍君》《为了忘却的记念》《忆刘半农》《忆韦素园》《太炎先生二三事》。这就是我们社会的变化和文风的变化,这种统一。如果不把鲁迅的各种文体集中起来看,恐怕有时候还想不到这一点。

鲁迅的文学地理

这些年来从文化、文学地理方面看鲁迅也很重要。刚才我说博物馆里有实物,我们要从实物出发,要做实证,我拿出东西来,你从这些实物里看鲁迅思想有什么特点,看他的文风有什么特点和变化。我们从文学的地理来看,正好跟我现在的工作地点和单位(北京鲁迅博物馆)很相近。我的意思是说,鲁迅在北京住过的四个地方,全部都在北京市西城区,绍兴会馆、八道湾、砖塔胡同、西三条。往往这些实体是最能让我们发思古之幽情的,最能让我们有一种时空感,这个是非常重要的。如果它拆掉,你只能凭想象。

这两年我费了很大力气,写了一本书叫《八道湾十一号》,因为这个地方差一点被拆掉,后来它的保存方式折中了一下,如果你把它开辟成博物馆,国家要配套很多博物馆的工作人员、讲解人员,成立一个建制,恐怕也不是很容易。后来想了一个办法,把这个地方交给一个中学,让这个中学把鲁迅住过的宅院圈在里头,由中学来管理,这个宅子就叫八大湾十一号,在西直门内新街口,跟赵登禹路交界的地方,现在这个中学叫三十五中,我写了这本书,是因为通过这件事,我充分认识到实物的重要性。虽然现在保存了这个院子,因为门前的马路都很宽,周围的民房都拆掉了,其实你已经感觉不到鲁迅住的那个时代的熙熙攘攘的景象,但是毕竟还有一个院子在,你进到这个院子里可以想象到鲁迅在这两间房里写了《阿Q正传》,他的弟弟住在后院,可以看到苦雨斋在什么地方,它就给你一个很好的时空感,你在这里可以回溯到很多东西,和你所读的文字对应起来了。

我现在就在呼吁绍兴会馆也尽快恢复,现在正在腾退,据说马上把它变成一个文化场所,大家就可以进去,《狂人日记》是在这里写的。在八道湾十一号他写了《阿Q正传》,《阿Q正传》为什么产生在这样的环境中?鲁迅虽然住在北京,但是写的是绍兴,这个院子给他提供什么样的绍兴文化?我引述了北京大学校长蒋梦麟(也是绍兴人),他讲绍兴文化催生出《阿Q正传》,而绍兴文化是什么文化?就是宋朝从开封前往南方的政权带去的官衙文化。我们好像理解不了,为什么宋朝皇帝带一帮随从到了绍兴,在这里建立政权,给绍兴人传递一种文书文化、官衙文化,绍兴人掌握这套技术以后会写东西了,而且写得好,写得冠冕堂皇,写得好像很有道理,鲁迅学到这些东西,学到了论辩,学到了细腻、思维缜密、表达精确,跟《阿Q正传》有什么关系?八道湾里住的都是什么样的居民?母亲、弟弟、弟媳、佣人,绍兴带来的,讲的是绍兴话,这些对大家都是一种体会。所以我说要从文学地理中认识。 鲁迅的家庭

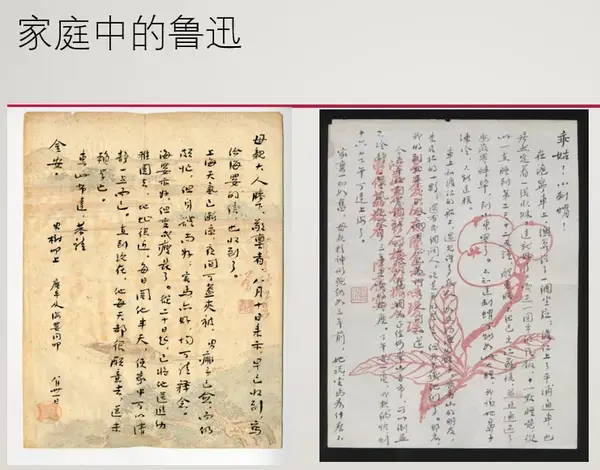

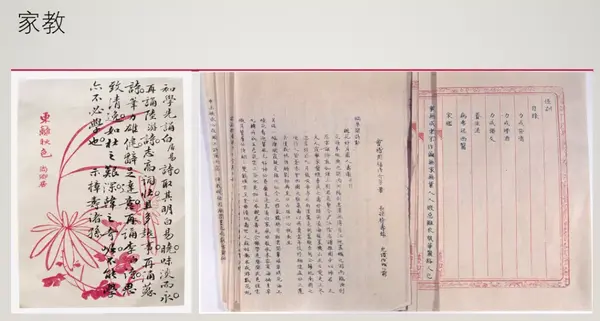

同样,在八道湾里我们要从家庭生活中来认识,鲁迅写给他母亲的信,特别重视家教和家训,现在还保存着鲁迅手抄的他祖父写的家训,这里头讲儿孙们要怎么样做事,怎么样做人,要提防什么人,不要去看戏,不要露富,写得非常详细。而且他的祖父有记日记的习惯,鲁迅抄录他祖父的诗,跟他祖父学习怎么样读古诗,而且鲁迅自己又是那么勤恳地记日记,记家用帐。大家可能没有见过,鲁迅在西三条里亲笔记下每天的用度花了多少钱,买菜花多少钱,这么一位大师,文学家,还记这种帐!这是我们中国的一种文化,这是道学家们对我们的教导,生活家就是要那么认真。所以这些地方我们能够体会出对鲁迅的另外一种认识,而不是那么笼统的,这是很实际的。

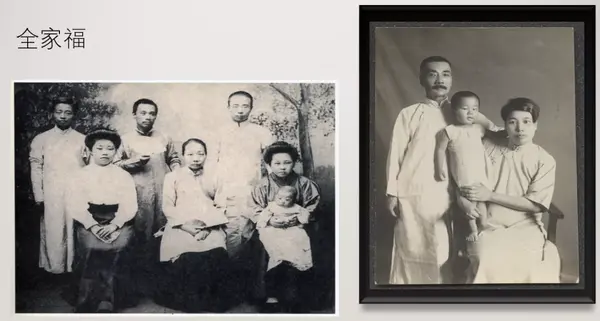

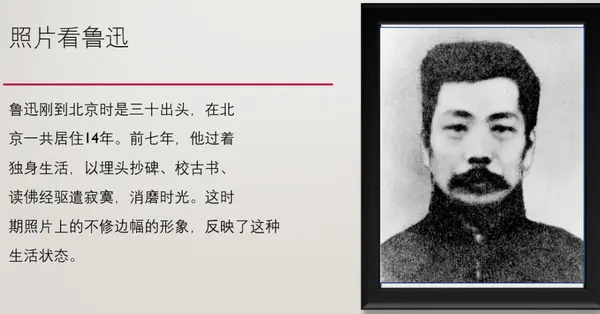

鲁迅的照片

从实物中阅读鲁迅,这种阅读方式我前一段也做了一些事情,我在首都图书馆讲过一次,从照片中认识鲁迅。我发现一些问题,比如鲁迅从来没有照过全家福,鲁迅没有跟他母亲合过影,当然也许合过没留下,我们没有发现。这说明什么问题?要不要我们思考?他的孝顺表现在哪些方面?他跟他的母亲的亲密程度如何?这些都值得我们深思。

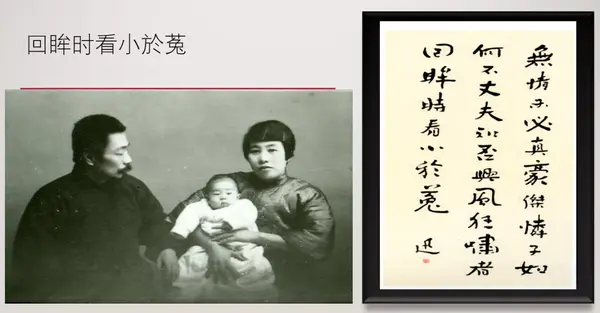

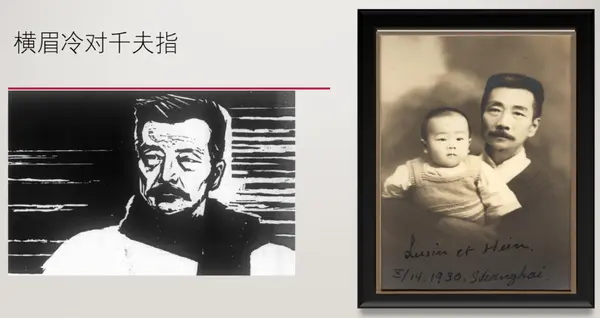

而照片给我们留下什么样的印象,鲁迅是横眉冷对吗?有没有俯首甘为?鲁迅笑过没有?生活中鲁迅究竟是什么样的人?照片中表现出他多少部分?这些都值得我们深思。

比如我找一些鲁迅的诗歌与其相片相配,我把它称为“诗相配”,我终于找到一张俯首甘为孺子牛的,但是也不是孺子牛的,我把它起名为“回眸一看”,也有很少有的微笑面容的照片,从这里都可以看出鲁迅性格的各个方面,这是他人生中的一些面向。

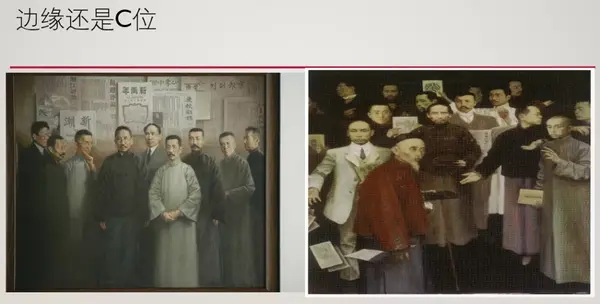

因为去年是“五四运动”一百周年,我们又思考了一个问题,鲁迅在新文化运动中究竟是什么地位。新文化运动是中华民族的一次文艺复兴,这个复兴需要大批的人物,需要很多英才,需要一个团体,但是过去我们只看到鲁迅很有名,我们提起新文化运动,鲁迅就是杰出代表、旗手、主将,他周围还有谁不知道。现在我们慢慢知道了,去年我做了一个什么工作呢?就是鲁迅在新文化运动中的评价问题,我起了一个比较形象的题目:他站在边缘还是站在C位?

我用了我们博物馆藏的一幅画,这幅画是现代人画的,现代人为了表现新文化运动,把这个画起名叫《北大钟声》,因为新文化主要干将都来自北京大学,来自《新青年》杂志。这幅画有九个人,大家要注意把谁放在中间很重要,也就是这场运动谁是主导者。现在我们看最中间的是陈独秀,这是对的,陈是总司令,也是共产党的创始人。但是这个画家胆子比较小,虽然把陈独秀放在中间,但是把他往后推推,把他放在第二排,所以显得陈独秀有点小,这就是时代的影响,大家觉得陈独秀后来犯了不少错误,他虽然是党的领袖但是犯错误,但是又不好说他在新文化运动中的作用,把他放在边上显然不合适的,所以还是把他放在中间吧。两边是谁?蔡元培和鲁迅。蔡元培是校长。画者把鲁迅放在很靠中间的位置。鲁迅右边是胡适。所以他把这九个人画的对不对?很多人都会有自己的看法,这个排位是一门艺术,也是一种政治,这个排法现在大家认可不认可都可以去研究、解读,也许现在画的画,是不是胡适再往中间走走?

我们思考一个问题,鲁迅为什么站在中间?为什么在我们思想印象中鲁迅站在了中间?是因为他道德品质,他的人生的纯洁度,使他走到最后,是他到最后晚节都那样明亮,他用人格魅力来感召大众?没有人说鲁迅有什么错误,没有人说他有什么道德败坏的地方,没有人说他的政治站位不对,他给人这种展示形象,一直坚持到最后。这是一个方面。

另外一方面,根据我们自己的阅读体验,我认为他的文学身份很重要。说到文学,在社会上大家感觉到没有文学也行,我不读你这几篇小说我能怎么样?饭还是能吃,社会还是照常运作。但是不要以为文学没用,它有时候特别有用,有时候它有振聋发聩的作用。我去年写了一篇文章纪念新文化运动,我说鲁迅是新文化运动中起步很晚、慢了半拍的,人家那几个人早就开始呐喊了,钱玄同到绍兴会馆拽他好几次,反复劝他写文章吧,给我们来两篇吧,这么才把他拉进来,他是起步慢半拍,但是他这种突然爆发,用文学的方式,一下子震惊了世人。我在文章中讲,5月4日那天那些上天安门广场集会的,火烧赵家楼的学生中,有不少是读了《狂人日记》的,因为《狂人日记》发表以后影响还是不小的,像傅斯年这些人都写了评论文章的,都给予很高的评价,所以青年人是受鲁迅影响的。一百多年来,一代又一代的青年都在受着鲁迅的影响,这个影响一直延续到今天,我们现在还在读这些作品,读了《阿Q正传》这样的作品以后我们还是会心一笑,有时候还感觉到隐隐作痛,好像鲁迅活在我们中间,阿Q好像并没有完全消失。

鲁迅与同代人

所以去年我做了一个展览,叫《中国的文艺复兴——新文化八大家》,我这种对鲁迅的读法,就是把鲁迅放在一个群体里,不要把他当做一个独立的形象。当然,他有独特性,首先要强调鲁迅作为文学家的独特性,然后我们把这位文学家放在他的整个群体里,跟陈独秀做比较,跟胡适之做比较,他跟蔡元培先生有什么关系,他跟刘半农有什么关系,他跟钱玄同为什么那么亲密后来又开始疏远,他跟他弟弟周作人都是文学家,文风有什么不同,知识面有什么差距,这些都是非常重要的。把这八个人放在一起以后才发现,我们中华民族非常幸运,在一百年前产生了这些巨人,带给我们一种全新的文化,直到现在我们还受着它的恩惠,还在民主、科学这些概念下进行艰苦的探索,我们还在阅读他们的作品。所以说新文化是连绵起伏的群山,不是一山独秀,不是只有鲁迅一个高峰,这里有一个人的名字叫独秀,据说就有一座山,叫独秀山,是在陈独秀的家乡安庆。但是这里任何一个人都不是一枝独秀的,要把他们放在一起。我为什么称为八大家?其实也可以是九大家、十大家,我是想把他们同古代的唐宋八大家做一个比较,唐宋从韩愈到曾巩这八位古文运动的大师,他们形成自己的思想,形成自己道学的继承性用了几百年时间,从唐到宋,终于稳定了中国文化的一个形态,就是我们后来所说的儒家传统,确立了它的地位,而他们遇到的可能是佛教的冲击,可能是道教的挤压侵入。但是我们在二十世纪新文化的当口,我们突然一下子在很短的时间里,从日本、美国、德国回来的知识分子会聚在一起做了一个总爆发,我们一下子出来这八个人,乃至更多。而他们面对的是如何应对西方文化对中国文化的冲击,如何让中国文化和西方外来的文化做一个融合,从而创造出一种新文化,这就是他们这八个人对我们民族的贡献,确实应该很好的表彰一下。

▲北京大学旧址

我这个展览当然影响不是很大,也是我的一个想法。我认为下一步要做好鲁迅的这个读法。为什么要做这个读法?这也是我的工作,现在除了鲁迅博物馆以外,在北京市中心,在故宫博物院东北角有一个红楼,就是原来北京大学的旧址,北京大学的图书馆里头李大钊的办公室、陈独秀的办公室、蔡元培的办公室、鲁迅讲课的地方现在都被布置出来了,这就是一个文化地标,这就是八大家活动的场所,这就是中国新文化的起源地,也是鲁迅在其中得以成名、得以在文学上取得重要成就的出发地,所以这个地方非常重要。

这种读法我只是浅尝辄止,因为我的学术素养不足以研究这么大的题目。但是我把它提出来,让更多研究思想史、近代史、党史的人都来研究,在这个过程中我们对鲁迅又有更全面、更深刻的认识。

阅读鲁迅最好的方法就是有自己的感悟,中国的读者们都熟悉鲁迅,对鲁迅都有自己的观感和看法,一千人有一千个读鲁迅的方法,但是鲁迅本人作为文学家,他最好的作品也还是写他自己,任何阅读和写作都不能越出自己,只有自己在其中的东西才是真的东西。你看鲁迅的作品里,真正受感动的就是那些孤独者,仿佛就是写他自己的,你看了以后他那个身影就在字里行间,为什么这么说?因为这次瘟疫,大家都被禁闭了,禁闭大家都干什么呢?读书。读鲁迅是我的工作,过去我读就是为了这些项目,这次我认真在家里翻了一下鲁迅的文集、鲁迅的年谱,我突然读出来一种悲哀,这是因为我想到了自己。我读到鲁迅晚年到上海以后的境遇,突然发现,并不只有瘟疫才能让我们禁闭,我们还有其他各种方式禁闭自己。鲁迅就是,他晚年在上海就是被禁闭,在租界里出不去,摆脱不了禁锢,那么过早的耗费掉他的生命。他在一些报刊文章、在一些应酬交际、在一些会议、在一些论战中,慢慢的缠斗消解了自己,我因此读出一种悲哀。当然,对于前人先贤们的认识是为了我们更好地前进,在读出悲哀以后我们要对我们的生活状态有更深的思考。希望朋友们也能够读一读他晚年的精神状态,这对我们可能会有启发。

今天我就讲到这里,谢谢大家。

来源:知乎

|