巨人离去,星光不熄!

2025年10月18日,享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病在北京逝世,享年103岁。

杨振宁的一生跨越两个世纪,连接中西文化,是探索未知的不朽传奇,是心怀家国的永恒回响。

“宁拙毋巧,宁朴毋华”是他的治学态度,也是他的人生态度。他将自己的人生比喻为“一个圆”,从清华园出发,历经世界舞台,最终归根故土。

杨振宁 清华大学图

杨振宁:不止于诺奖的科学巨人

1922年,杨振宁出生于安徽合肥,20世纪40年代赴美留学任教。

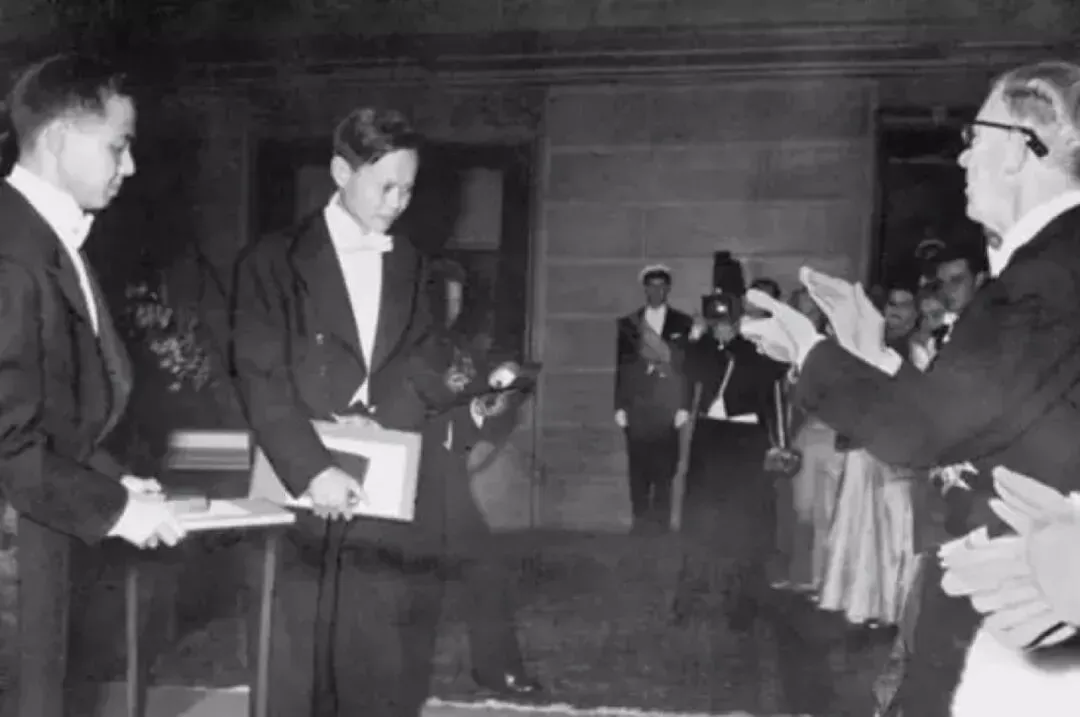

1957年,因提出弱相互作用中宇称不守恒原理与李政道一起获得诺贝尔物理学奖,共同成为最早获得诺贝尔奖的中国人。获奖时,他只有35岁。

1957年,李政道(左一)、杨振宁(左二)接受诺贝尔物理学奖。环球时报图

他与米尔斯提出的“杨-米尔斯规范场”论是20世纪物理学最为重要的成就之一。

此外,他还在“杨-巴克斯特方程”及粒子物理、场论、统计物理、凝聚态物理等领域取得了诸多成就,他因此成为20世纪最伟大的物理学家之一。

杨振宁虽身居海外多年,但始终心系祖国。2003年起,杨振宁回国定居并在清华大学任教,在培养和延揽人才、促进中外学术交流等方面作出重要贡献。

2021年5月,他又将自己收藏的图书、文章手稿、来往书信、字画雕像及影像资料等共2000余件捐赠给清华大学。

杨振宁的一生,是科学的传奇,也是生命的典范。他不仅智慧超群,更活出了高质量的长寿范本。

很多人问他养生秘诀,他曾幽默地说:“大概是基因好,也幸运。”但其实,他的生活方式中,藏着每个人都可借鉴的智慧。

百岁人生的智慧:

6个人人可复制的养生秘诀

1. 爱好读书,修德心静

在杨振宁看来,书的作用非任何保健品可比,烦闷时,读书是安慰者,让人处变不惊,宁静致远。

他说:“读书不仅可以增知识、长学问,博学多才,也可以防治疾病、养德健身。许多疾病来源于不良的情绪和不良的品行。”

“心静,也是极好的养生、长寿之道。”杨振宁说的“静”,是指适当运动和恬静养心相结合的一个状态,是真正达到精神、情操的高尚和美的境界。

2. 心态乐观,生活规律

1997年,杨振宁做了心脏搭桥手术。谈及自己的身体,杨振宁说,“我能这么健康,归功于医药科技的发达,以及一个规律的生活和一个好的心态。”

他认为,一个人长寿与否跟心态很有关系,需要对很多事物都感兴趣。

2004年秋杨振宁与清华大学物理系大一新生在课间交流。清华大学图

3. 慢食多餐,善待身体

杨振宁在正常的一日三餐外,每隔2-3小时少量进食,目的是使血糖维持在身体能量所需的水平。

吃饭讲究慢餐,不仅可以充分享受精心烹饪的食物,同时还有助于食物的消化和吸收。

4. 喜爱走路,谨慎防跌

杨振宁说自己很“懒惰”,并没有经常运动。他只喜欢坐着喝茶看书,偶尔会骑一下家里的健身脚踏车。不过,年轻时他却很喜欢运动。

他说:“我喜欢走路,年轻的时候,每到一个城市,我都步行去认识这个城市。我很明白,虽然爱走路,但年纪大了,切忌跌倒。”

5. 远离烟酒,干净生活

杨振宁不抽烟、不喝酒,很多对身体有害的习惯他都没有。

不抽烟、不喝酒,是守护健康最直接的方式。这能大幅降低患癌症与心脑血管疾病的风险,让肺部自由呼吸、心脏强健有力,是对身体器官的深度保护。

6. 科学治疗,不滥用药

杨振宁曾说,“我们身边,患点小疾,往往是小病大治,有一点头痛脑热,怕费事和花钱的人们已经更多地走进药店。殊不知,一个看似感冒的症状,它的病因可能不止一种,或许因为伤风、流感、病毒侵蚀,或许因为季节性鼻炎的复发,都可能导致类似感冒的症状。”

杨振宁认为,如果只是简单地使用各种药品治疗,缺乏有力的科学根据,轻则延误病情、错过最佳治疗时间,重则导致一连串的不良反应,那时再去医院治疗,不仅劳民伤财,自己还要受苦。

杨振宁先生以百岁高龄辞世,但他留下的除了闪耀的科学成就,还有一份朴素而深刻的生命智慧。愿我们也能如他一般,活得从容,老得优雅。

[url=]

[/url]

[url=]来源:人民日报健康客户端[/url]