|

“我小时候就发现了, 大人笨, 所以我就不要变成大人。” 徐小虎的一段发言 最近又在社交媒体上刷屏。 这位满头银发的艺术史学者, 吐着舌头调侃“大人病”。 50岁那年, 她毫不留情地指出台北故宫 “大师假画”泛滥, 搅动了整个艺术史圈, 从此被台北故宫封杀40年。 率真的性格,让她的人生并不平顺, 曾与导师闹翻,被普林斯顿开除。 可她没有自我怀疑, 53岁那年,她终于拿到了牛津博士。

徐小虎在尼泊尔的国家公园

而今91岁, 徐小虎已在尼泊尔的深山修行10年有余, 她说自己是属于自然的, 因为鸟鸣、风动,都是真实。 她也依旧潜心于自己热爱的画作研究, 继续教授学生, 鼓励年轻人挑战权威话语。 一条与徐小虎远程对谈, 这场谈话关于艺术、关于真话、 也关于如何重新想象“长者”的模样。 自述:徐小虎

上世纪80年代,50岁的徐小虎发现台北故宫的馆藏出了问题,“问题不是大师的名下有没有假画,而是大师的名下有没有一张是真的。”她指出迄今发现的200多幅元画家吴镇作品中,只有3幅半是真迹。从此,她被台北故宫封杀,再不能提画,也鲜少参与学术会议。

2017年,徐小虎在北京

“学术界里,大家从不跟我讨论真假问题。”这是因为徐小虎打破了大家一贯的做法,她不再通过画上大师的钤印和藏家的题字,以及收藏章、裱褙样式,或者后人的见闻录来辨别真伪,而注重作品本身,通过不同时代画家画图的结构变化和用笔的差异来进行作品的断代、鉴定,这是前所未有的。

陈丹青曾评价她:“徐小虎针对古画真伪的个案进行研究,具体到某个疑点,这是极其枯燥漫长、虽然充满惊喜但很不讨好的工作,堪称‘兴奋完了就遭罪’,但是她坚持了五十年。”

最新版《画语录》封面

2022年,徐小虎的《画语录:听王季迁谈中国书画的笔墨》出了新版,豆瓣再度给出8.9的高分,读者评价这本书为:神作。

这是徐小虎在40多岁时,与王季迁的谈话录。

王季迁曾师从著名画家顾麟士、吴湖帆,一生过眼古代书画上万件,被誉为20世纪最杰出的书画鉴定家和创作者之一。

对话整整持续了8年时间,她刨根究底地问出了中国笔墨中的奥秘,也为她日后颠覆传统鉴定法提供了理论基础。

徐小虎在书房通过视频与我们问好

虽然已经修行了十多年,但她似乎还保留着说干就干的性子。在收到我们采访提纲的那个下午,她火速打开了书房的iMac,对着屏幕,打开录屏模式,详尽回答了每一个问题,然后将视频回传给我们。

视频里,她身着蓝色长衫,一头短发,脸庞清瘦,深褐色的眼眸在镜片后神采奕奕。她时而说“我”,时而自称“小虎”,单纯得可爱,说到兴处时,她会对着屏幕“咯咯咯”地笑出来。

徐小虎父母1933年在南京的结婚照

1934年,徐小虎出生在南京。她的祖父是北洋军阀皖系将领徐树铮,是段祺瑞的心腹大将,曾于1919年收复外蒙古。她的父亲徐道隣是民国宪法的先驱,在德国留学的时候,认识了她的母亲芭芭拉。

3岁时,为了躲避战火她跟着母亲到了柏林、随后又到意大利,8岁时全家人再度回到重庆,住在歌乐山上的一个小泥巴屋里,没有电灯没有瓦斯。但她想:这是我的祖国,是我在意大利日日思念的地方。

她的祖父、父亲都深受传统文化的熏陶,姑姑也是著名的昆曲家。“他们3岁就开始背书了,唐诗、宋词,二十四史,到了8岁开始用红笔来点这些古文(标点句读),那一辈子都会记得这些东西了。可我却是到了中学的时候才读的《孟子》,所以这不能比。”

尽管许多时候生活在其他地方,但中国文化始终是她一生所爱,“现在有这么多假画,是源于收藏者太贪心了,他们总觉得有皇帝的钤印,有专家之言就是真迹。以大师的名字来论作品的高下,正是这种想法误导了全世界热爱中国绘画的人。”

以下是徐小虎的自述:

80岁以后,我的生活又重新开始了。我还是像一个12岁的比较调皮的学生,在尼泊尔,在这个心灵的世界里头学习,好精彩。

每天大概5:30起床做课,吃过早餐,8:00开始做“法”的研究,睡觉之前再学一点尼泊尔文。可是有时候这些知识很难懂,会很累,晚上睡觉马上就会睡着。

我一辈子有经过不同的宗教经验,这次是在了解生命的本身是什么,它牵涉到所有的人,所有的动物、植物,整个大地彼此的互动共存,所以我天天在学习,天天在成长。

那时候(1971年起),我至少一个月一次,在周末搭公共汽车去纽约,然后坐地下铁到他(王季迁)家里。

王伯母(郑元素)是苏州人,大美女,也是个大厨,她就给我们烧饭。午宴之后我们又继续谈,大概四五点钟回普林斯顿。我们主要是谈艺术、谈笔墨,也会谈到怎么吃东西,怎么去看戏、听曲儿,卖画卖房子这些东西,我们从来不谈的。

当时我30多岁,王季迁60多岁,他本来叫我跟他学画画,“你不知道怎么下笔,怎么看东西的好坏呢?”但我想知道古画的演变史,我心里想,如果学会了画画,可还是不懂古人画画的演变,那不是很糟糕?

所以我就跟老王建议说:“小虎问问题,CC(Chi-Chien Wang,王季迁英文名)回答好不好?这样子即使您教不好小虎,您的回答会留在书上,大家都会看到,小虎听不懂的,别人会看懂。”他也答应了,就说好。

他好像是一个大富翁,你问他任何关于绘画的问题,他就会给出无穷的答案。但他也很头痛,因为小虎的问题常常问得很不客气。

有一次,他拿出两张图给我看,让我说出哪个笔画是圆的,哪个是扁的,“连这个都看不出的话就很笨。”我看了半天,却怎么也看不出他说的“圆”和“扁”的意思,只好承认:“小虎的确笨,但如果您老先生都不能解释得让我懂,那岂不是更笨了吗?”王先生大笑:“说的也是。”

小虎从不为自己问问题而不好意思。关键是你问的是不是真问题,是不是一个好问题。如果是真的想学习,想追求一个真理,哪怕你问的问题听起来多傻都没关系。为什么这些动物都有尾巴?为什么会下雨?这些你都可以问。

2003年,徐小虎和王季迁合影

现在小虎深切感受到,在中国绘画史里,没有一个能跟王季迁比的古代文人画家,他能回顾以往大师的笔意和构图。他的记忆力真是惊人,存贮着几千、几万张古画,连局部的笔墨细节都一清二楚。

王季迁自己却说,他的笔墨是永远比不上王原祁,何况倪瓒。但是他的脑袋里头所存在的这些古代画家,远比其他的文人画家要多得多。

他14岁开始临摹大师作品,曾经师从顾麟士、吴湖帆学习书画及鉴赏。他受的启发,从王原祁、董其昌,到八大山人,然后唐代绘画,汉代绘画里的精髓,都累积在他的头脑里,启发了他的构图和用笔,被他画在了20世纪的新画里头。

在60岁到70岁的当中,他仍在慢慢地成长。所以小虎说他是卓然超群、天下第一的文人大画师。

记得挖出马王堆的那块大帛画(马王堆帛画)的时候(1972年~1974年),他说:“我的天,我从来没有在古画里看见过紫色,可现在我发现汉朝人已经用到了紫色,太好了!我也想试试看。”他马上就开始试。慢慢地他会说:“什么都是美的,整个世界的一切都是美。我们平时只看到它的一部分,但另一部分也是美的,我越老越看得到。”

可小虎也发现,王先生跟许多搞中国艺术研究的大教授、大专家们一样,不做断代性的研究,于是我跟他走的路就不一样了。现在我觉得他的断代鉴定有问题,幸亏当时我们就决定,不谈他的收藏,只谈故宫的,都是乾隆皇帝的收藏,这样就不会让任何收藏家难过。

做完了和王季迁的采访以后,我到了加拿大,在一个维多利亚的小美术馆的东方部工作了5年。

因为当时台北故宫可以提画,我想我要问的问题应该可以得到回答,就辞职去了台湾。小虎对家人说,这次是去做妈妈一辈子没有做到的事情:直接无碍地看画作,面对着原作看。

在台北故宫提画是在一个很特别的房间里,我们戴着口罩、手套。每天可以提15张,那年提画我去了6次。

开始先从(五代画家)董源、巨然来提画的,一开始发现董源没有任何是真的,看了巨然也没有,然后(北宋)范宽只有一张,南宋的马远、夏圭名下,也没看到真迹,就看元朝画,看黄公望、吴镇等。

慢慢过了一年,就深刻地了解了:中国书画史问题不是大师的名下有没有假画,而是大师的名下有没有一幅是真的。这个不是叛逆,这个是真实的问题。

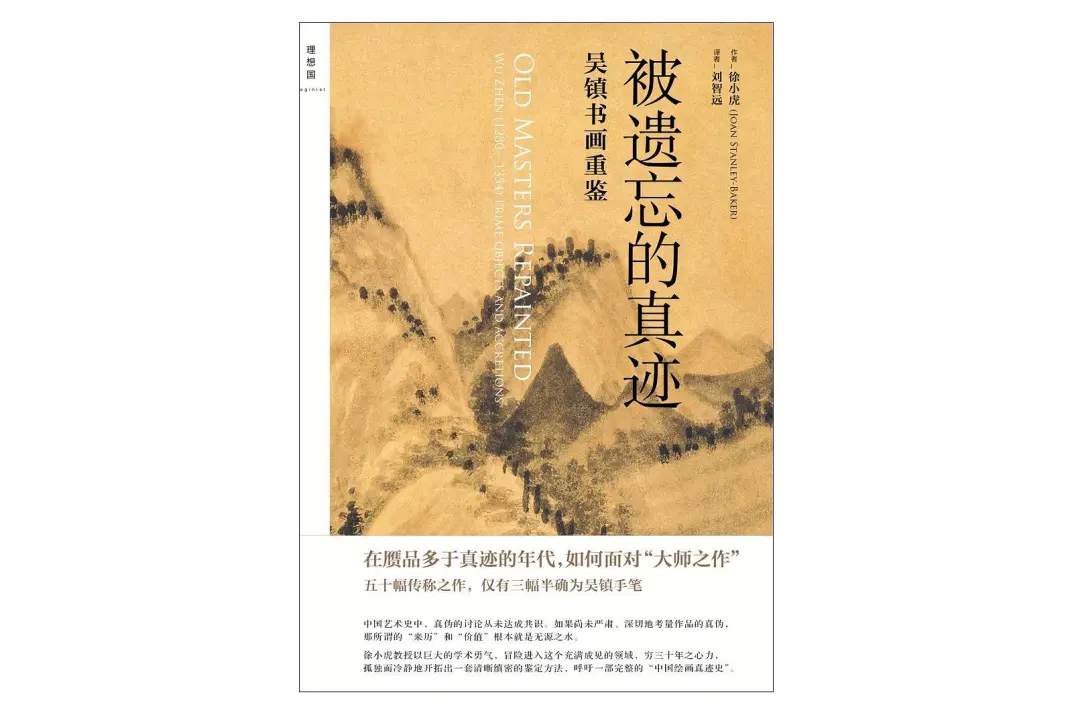

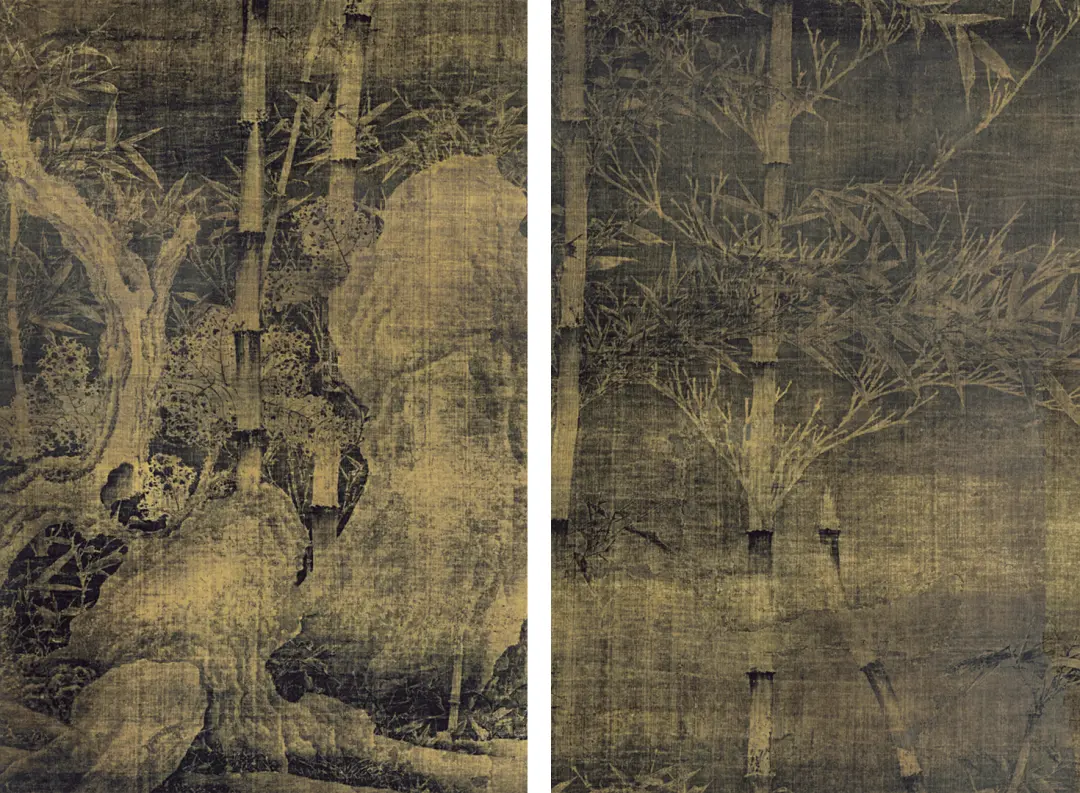

吴镇(1280—1354),《双桧图》(误称《双松图》)1328年款,台北故宫博物院藏

当时吴镇名下那么多有名的“真迹”,都不是慢慢发掘、验证后发布出来的真迹。我在普林斯顿看到的吴镇作品(幻灯片啦,图档啦)也都是明朝中期以后的赝品、假画,这些后来都写在了1987年的博士论文里,1995年由香港大学出版社出版了英文版,2011年台北典藏出版社以《吴镇:被遗忘的真迹》发行了中文繁体版,2012理想国又出了简体版。

因此乾隆皇帝在《石渠宝笈》里的说法被推翻了一些,他的鉴定法不太好,他也是跟着大家在听董其昌的说法,但董其昌根本不会断代。唯一利用了断代方法做鉴定的是米黻(米芾),可惜后人没有注意他的看法。

现在中国古代书画作品中有这么多假画,源于收藏者太贪心了,他们总觉得古书画比新书画有更高的金钱价值,把书画如同房子看待,其用途是用来做买卖的,不是用来观赏、爱惜的。这样呢,皇帝的钤印等于赞同,专家之言就等于真迹,就能保证能以更高价钱卖出去。以大师名字的古今来论作品的高下,正是这种想法误导了全世界热爱中国绘画的人。

《双桧图》局部

当时蒋复璁馆长跟我说:“小虎你说我们(台北故宫)有假画吗?这个太好了,有假画你就可以做研究了,你再告诉我哪些是假的好吗?”可是后来的新馆长态度不一样,他跟我说:“徐教授,你说我们有假画,你的书我们绝对不会支持的。”小虎也就不能再去那里参加会议,提画了。

受冷遇其实不难过的。因为小虎当时发现书画存世的真相如此凄惨的时候,发烧了三天。但是不分享所发现的事实,至少是自己认为的事实,就是不负责任逃避行为,跟鸵鸟差不多。

小时候就看出来了,大人都有点笨,他们有一点东西叫面子,这个面子其实是假的。只要是说出一句“我错了,现在改正”,那多好,表示我们在进步。我们常常会发现有的东西被理解错了,然后咱们又进了一步,又进了一步,谢天谢地。但这个面子就怕承认自己会犯错,面子坚持自己是从来没错的,好可笑,好可怜……

徐小虎《被遗忘的真迹:吴镇书画重鉴》 2012年由理想国出版简体中文版

1981年在台北写了吴镇的报告,用的是在普林斯顿学的结构分析断代法,寄去普林斯顿给方闻老师看,问能否回去写博士论文,因为这种将来会普遍使用的分析法,有三分之一就是受方闻启发的。可惜他没有接受,小虎就去了牛津把它好好地写出来了,读了硕士、博士。

当时已经知道那个研究会推翻所有以往的说法,短期内大概不会有人接受、出版,没有料到香港大学竟然会愿意把它出版,所以非常高兴,惊讶、感激。书出版以后我就觉得:好了,我的责任达到了,找到的东西全部交出来了,可以死了,没有任何遗憾了。

没想到过了十几年,这本书在大陆非常红。

学术界里,教授们、博物馆的研究员同仁们从不跟小虎讨论真假问题,因为他们不愿意像青铜器陶瓷器研究员那样做断代。只有最老的好朋友高居翰会在一起讨论心态,不提方法论。

他的一个韩国学生把《墨竹谱》当成了博士论文,可是小虎曾公开解释过这个作品是特别恶劣、俗气、难看,怎么可能会被任何人赞美?高居翰伤心地问:why are you so vicious against《墨竹谱》(你为什么要对《墨竹谱》如此的恶毒)?

小虎承认自己好像在生气,生气为什么拿薪水的专家们看不出这堆墨竹画是不同的人、以不同的作品乱拼出来的?为啥教授们不好好好地看一看?但我们(和高居翰)一直是好朋友。

小虎研究了笔墨行为后发现,一个苔点、一个皴笔,一个披麻皴或者是斧劈皴,在不同的时代,同样的皴的笔法、功能都在演变,看起来长得不一样,因为它的笔墨行为在不同的时间里就不一样。

比如宋朝的一点,它在描写某一个苔,或者是远远的某一棵树,每一点都有它的意思和形状。到了明万历时代,这个点的描述意思消失了,变成了墨点,山水画的笔法,就从宋元人对大自然的敬畏、写实,到了明末已转变成一种傲慢的自我表演、一种内部的自我表扬。

每一个时代所注重的东西都在变化,这个叫“潮”,这些变化从笔墨的行为可以看得出来。我感兴趣的是灵魂的变化,笔墨是一个看得见的灵魂的声音。

徐熙(十世纪左右,南唐画家),《雪竹图》 上海博物馆藏

中国古代绘画史上,唐出土的文物中,绢纸上的绘画非常少,存世真迹就几张(有许多佛教作品从敦煌藏窟被搬去了英法),还有一些是壁画,或者是画在陶瓷器上、画在漆器上的。日本正仓院收藏圣武天皇的物品中,可以看到一些普通观赏用的唐代绘画的影子。

唐代画任何东西,都把整个宇宙都摆进去,一个植物都会有它的根,还有远的地平线、天涯,最远的云都可以画给你看。

五代很短,却开始产生一个形而上的大大的成就,此时的画家抓住了大自然里面的精神上灵魂的存在。五代我们只有一块伟大的碎片,就是《雪竹图》,世界上没有东西可以跟它比精髓气韵的生动性。

《雪竹图》局部

《雪竹图》里,你看不见笔迹,只看到、感觉到活生生的植物、石头,与寒冷的雪天在互动共存,那个精神不得了,充满了人心无敌的毅力,以及对大自然创造性的敬畏。

北宋、南宋跟着一直延续下去,那时候也画山水,真迹也是不得了。

南宋疆域缩小,视角也从唐代的天涯缩到了眼前的水和石头。画院画似乎倾向近距离看的扇面、手卷、册页,用笔的方法也就不一样了,不是让你从远地方看,但近距离的笔墨还是为了描述,不是表达性的。

倪瓒(1301—1374),《容膝斋图》 1372年款,台北故宫博物院藏

到了元朝,知识分子被流放到了南方,非职业的文人留在了浙江画画、戏墨。这些业余画家还是继续南宋模式,作山水画,但是不会像宋朝的职业画家用侧笔。他们用了同样的结构,但是换成了容易操作的圆笔(披麻皴)来表达柔软的土壤,也就是要近距离看的小东西,册页、横轴多于大立轴。这时,个人的笔墨所折射出的灵魂的痕迹,就开始有一点让你看到了。

明朝过了几十年的时候,就不再写实了,而是写人,注意力换到你跟我的关系。文人画就是回顾古画,不是把外面的大自然带回家来画,而是坐在房间里头看着古人的画,模仿笔意来画画,这个就变成一种二手行为。你看看我的笔墨像不像元朝大师倪瓒?像不像黄公望?绘画的精神就开始堕落,就开始物质化了。

沈周(1427—1509), 《庐山高》 1467年款,台北故宫博物院藏

清朝是宫廷画,是明代文人画的尾声,是董其昌视角的天下,连著名的“四僧”都没能逃避董的影响,同时也来了西方的这些传教士,他们就把透视,可以有消失点的那种透视介绍进来,在笔墨上,一种如同铜版画的没有变化的用笔也出来了。

中国画,我想让我最感动的作品,第一是《雪竹图》,它让我想起了小时候坐在树上感受到的那些深刻的形而上的印象,那里面有宇宙运行的真理。

第二是范宽的山水,《溪山行旅图》,好像看到了神,感动得不得了。

第三就是吴镇的笔墨,他的笔墨有一种冷冷的、直直的味道,像一个高尚的人的心理一样。透过他的画,我看到了他高尚的灵魂,让我敬畏地爱上了。

我生在南京,日本人打到南京时,为了躲避轰炸跟着妈妈到了德国,一年后又到了意大利。

意大利的大使馆里头有个大花园,每天下午我都会爬上花园里的一棵无花果树,树非常大,结了无花果可以吃,没有无花果还是会坐在树上,感受风吹拂树枝,那是个隐秘的居所。那个时候,我大概已经开始在做某一种冥想。

8岁回到重庆,飞机降落后,小虎一出来,看到破破烂烂的重庆机场,老旧的泥土跑道非常激动,自然就跪下来亲吻了大地,终于回到了祖先们那又远又古的祖国了!

1934年夏天,徐小虎与父母在庐山牯岭

我们当时全家人住在歌乐山,爸爸一人到重庆市区办公,小虎又找了一处能隐居的地方,坐在一棵松树底下的方石头上,看着嘉陵江、沙坪坝,当时所感受的就是美的刺激吧。我们在重庆是穿草鞋在土上走路,没有声音的,一下雨就可以闻到泥土的香味、听到叶子在谈天儿。

后来到了上海,经常梦到在歌乐山的那棵松树,早上醒来,看见枕头都是湿哒哒的,太想念歌乐山的自然天地了。上海只是一个都市,满地都是水泥路,一走路就出声音,“扣扣”高跟鞋的声音。非常不喜欢逛街,不喜欢都市,当时好难过,觉得什么都非常的假,非常有这种所谓的面子。

再后来,爸爸留在上海,小虎就跟着母亲、弟弟妹妹从上海去了美国,就这样远远地离开了古老的祖国和爸爸。

50年代的时候,小虎在班宁顿学院学习,期间嫁给了老师,生了孩子,就待了13年。但我每年都还在上那些无穷乐趣的课:像物理、画画、舞蹈、音乐、写作,不是为了要拿成绩单,只是舍不得放弃那些太棒的充满创意的学习。

后来再把班宁顿那边得的学分拉出来,吓死我了,一般是六十几个学分,可我那几年除了当妈妈之外,还赚了三百多学分!

我们相信每一个人都有他独特的能量,每一个人都知道他自己要贡献的是什么东西。我们的老师不一定是硕士或者博士,但一定是真的专家,真的在做音乐,真的在跳舞,真的在做诗,发表小说或者有实验成就的人。

后来搬到了普林斯顿,姑姑李徐樱说:“小虎,你看我这两个孩子,他们都读了博士,在大学教书,你到底什么时候读博士啊?”我说好吧,就去了普林斯顿。

范宽(活跃于约990—1030),《溪山行旅图》 实际创作于10世纪末、11世纪初,台北故宫博物院藏

在普林斯顿目录里,看到有一个博士项目叫 Chinese Art & Archaeology(中国艺术与考古),马上就想要去这里读。那是60年代,我们就看老师放的一些幻灯片,图书馆里关于中国绘画的书也非常少,只有一两本,而且里头的照片那么小,一大部分都是黑白的。我记得当时看到范宽的《溪山行旅图》,美得不得了,感动得眼泪自己就跳出来了,就像回到了那遥远的祖国一样。

导师方闻教授,别人都怕死他了,可小虎是以创作为生的,看见这些搞学术的人,一天到晚都在追随注重别人说什么,所获得的最强证据只是“某某某曾曰”,觉得有点好笑,所以说话可能没有太客气。

记得第一次去王季迁家看画,王先生建议他亲自每周来普林斯顿一次,免费地教我们画画,小虎当时跳起来说“好棒好棒,欢迎王先生来!”方老师马上打断了这个念头,以王先生的高龄为由谢绝了。回程中途他对我们说:“画画不是学问,我们用科学性的结构分析就能精准判断一件作品的创作年代。”

可是小虎心里想,又坦白地说了出来,画纸可以是老早的,但是画却可以是后人画的。况且,如果我们研究古代食谱,是否应该拿起菜刀和锅铲,真正下厨去做做炒炒吃吃看呢?后来我们的冲突不断,小虎的学术前途就被终止了。

当时我们的日本大教授,岛田修二郎说,你跟方闻的问题不是学术性的,是你们的一些性格问题,你们就是合不来。他暗示着小虎可以转行而来研究日本艺术史。小虎感激但谢绝说:“目前连中国艺术史都还不懂,如何有资格研究日本艺术史呢?”总之根本没有太难过。

到牛津读博士感觉跟普林斯顿完全不一样,普林斯顿像小孩子念书,牛津是比较成熟的态度,学生只用把自己的博士论文的大纲给你的指导老师判断、讨论。导师赞成就做。

小虎就写曾在台北故宫所发现的研究的新方法和结论,把它好好地润笔写好。在牛津的那4年,比较多的时间花在了旁听希腊考古课,学习现代希腊语,骑脚踏车奔到船房里头去划船,参加赛船队,几乎天天练船,偶尔和其他学院赛船,好玩得不得了。

徐小虎(右)和学生在一起

再后来,在台南艺术大学,我终于可以教研究生了,开心得不得了。

在台南艺术学院(后称大学)的十年中,我的学生每一位都做出了非常独特的硕士论文,可是口试委员都在警告他们,你们的硕士论文不能发表,因为会被攻击,把这些学生吓坏了。

但是我告诉他们,你们的硕士论文给国外好的研究所的任何一个教授看,无论是英国的伦敦大学亚非学院,或者是牛津、剑桥,或者是德国海德堡、日本东京大学的教授,他们都会给你全额奖学金的。你去拿个博士回来,你就可以回来教书,教真正的书画史了。

可是他们没有一个人敢,他们都转了行:有一个到法国去读博士,搞当代艺术,没有什么真假问题的当代艺术;另一个把小虎的博士论文翻译成了很好的中文、出版,都去做了别的事情。

小虎的生涯的确是有点流浪性的。但所去的每一个国家,每一个文化都非常丰富有趣,所以不像一个很可怜的乞丐。小虎觉得自己非常非常的幸福。心底一直会想念中国,对中国有一种很特别的,一种精神上的敬爱,这个是擦不掉的。

小虎是过去时代的代表,生在一个大男子主义的社会里面,所以一直以父亲、丈夫的需求为自己的需求之上,如果丈夫要写他的博士论文,小虎就别想去弄自己的,就得等一等。

1955年,小虎21岁生了第一个孩子,1971年,16年后生了第五个孩子。那个时候刚好有了避孕药,就可以不生孩子了,大家就都自由得多了。

上世纪70年代去王季迁那儿对谈的时候,我把小孩子就留在家里,请丈夫管,自己去纽约。

婚姻是一个大事情,两个人应该是平等的。我事后才知道,男女俩什么都是可以做的,除了生孩子是吧?两个人都可以扫地,可以赚钱,可以教育孩子,帮孩子穿衣服,送孩子上学,让家变成个小的合作社,男女平等地共存、共生、共产、共享、共助与共护。

现在小虎会告诉女孩子们:如果有男生跟你说“我爱你”,OK。然后如果他说“我需要你”,你就再听,然后他假如是说“没有你我不能生存”,你就得跑,跑得越远越好。有这种需求的人,他里头有个大漏洞,这个不行。

很多女人有那么大的能量,有那么大的潜能,但在大男子主义下不能做她可以做到的事情,是太糟蹋大家的天分,这个是非常关键的态度问题,也是很多女性最要紧的事情。

一个画家能够以他要用的方法达到他所想达到的目的,就是好事。可是你喜欢不喜欢那个结果,那是另外一回事儿了。

到博物馆去看画,是一个看看我们的心跟艺术家的心合不合的机会,是去找朋友,找老师,找心灵能羡慕的心灵,而不是让你的邻居发现“哦,他很懂画哦”,不是这个样子的。

找着你很喜欢的东西,然后你要更深地了解,再找另外一个让你会很喜欢的东西,把它们的照片拿回来,再想一想你为什么喜欢这两个东西,它们有什么地方是类似的?慢慢地,你就会发现,你的喜好都有哪一些特征。

记住,你不是别人,别人也不是你,我们每一个人都有我们独一无二的一种看法,我们自己的一种喜好。

戈道里鸟类保护区国家公园里,一片郁郁葱葱

当代艺术和当代的灵魂是一致的。当代艺术它会很丑,是因为人家不开心,很多原因大家不开心,环境污染、战争、疾病……所以痛苦就会到处出来,艺术就会丑化、恶劣化。

小虎敬佩的当代中国画家可以举三个例子,可惜他们都过世了。李安成,他从来没有直接地看过大画家的作品,但他的笔墨没有人能比得上,他掌握了水墨的精髓、达到了水墨的最高点:不画东西,以笔墨本身创造无比的生命力。陈其宽,他也是可爱得不得了,是完全是超然的。中国画家,特别是文人画家看不起画“工笔”画的,可是他画的东西是无前例的,它是一层一层地进入到超然的灵魂界去。还有就是王季迁,他是文人画世界里最伟大的代表。

冥想中的徐小虎

疫情时期,我们被逼着坐在家里,小虎认为那是一个特好的机会。我们平常是买都买不着一个钟头的自由时间,此刻可以停下来,可以珍惜这个宝贵的时间,可以开始学习做一个更好、更健康、更愉快的人,以善,以爱,帮助与照顾整个世界的一切生命万物。

当你的每一呼每一吸,都是为了大家的开心、方便,想着一切生命万物的安全、愉快,你就会感觉到你的心扩大了,包含着所有的生命,非常大,非常稳定,非常满足,感激得不得了。这也是小虎这几年天天学习所获得的最大收获。

文中古画图片由理想国提供

来源:一条

|